祂的手中没有偶然-St. Edith Stein

- Ideale dell'Amore

- 2 days ago

- 9 min read

孩子们,上一篇留给你们的谜题,

她是谁?

有多少人猜出来了呢?

这位“90后”圣女,名叫Edith Stein(埃迪特.施泰因),在一个多世纪前的1891年,诞生于如今位于波兰境内的城市弗罗茨瓦夫,当时这个城市还叫布雷斯劳(Breslau),隶属于德国,是德国重要的工商业与文化名城。她出生在一户非常虔诚的犹太人家,上边一共有6个哥哥姐姐。身为老幺的她,生日10月12日,恰好赶上犹太日历最神圣最庄严的节日Yom Kippur(赎罪日)。这让全家都对她更为爱惜有加。

她未满两岁的时候,父亲匆匆离世,坚强的母亲一边承继父亲的木料生意来支撑家庭,一边孜孜不倦地向子女们传授犹太信仰的律法、节庆和传统,带他们走入圣经的怀抱;家中的兄长,则每日为她诵读德国文学的巨制佳作。可惜的是,随着年岁渐长,她对世界和知识的热爱与日俱增,却不知不觉地失落了信仰。到14岁那年,埃迪特宣布自己再也不祈祷了。

1911年,20岁的埃迪特以优异的成绩考取了布雷斯劳大学,学习历史与德语。与我们初入大学时一样,她也被纷繁的社团活动所吸引,那段时间,她投身于争取女性的投票与参政议政权。但很快,她便对此失去了兴趣,她希望对社会问题可以找到更脚踏实地的解决方法,更希望可以找到人生的意义。

对哲学产生浓厚兴趣的她,开始研读现象学奠基人胡塞尔(Edmund Husserl)的作品,着迷于这位大师新颖又复杂的现象学理论。她渴望师从大师,便来到了胡塞尔所在的最顶尖的哥廷根大学(University of Göttingen)。年仅22岁的她,因为对知识的渴求与执着,不久便得到胡塞尔赏识,成为了胡塞尔身边最具才华的学生之一。

她以“同理心”与“现象学”为课题攻读博士,这段日子,与所有的博士生一样,埃迪特承载着巨大的压力,日夜难眠,甚至陷入了绝望。而带她走出抑郁境地的,是与圣歌《上主是我坚固保障》(A Mighty Fortress Is Our God)的相遇。因为同门基督徒师兄的耳濡目染,埃迪特开始接触基督信仰,始于青春期的“无神论”渐渐动摇。

而此时,第一次世界大战席卷欧洲,她的学业不得不中止。埃迪特说,面对战争,人不再拥有自己的人生。你们知道她做了什么吗?这个一心追求真理的姑娘,竟然快速完成了护理课程。她立即卷起袖子,跑去奥地利的前线医院,成为了一名红十字的护士,负责为传染性极高病区做消毒工作。每一日,埃迪特亲眼目睹坚强的战士们如何不得不臣服于疾病的折磨,亲眼见证着战争的恐怖和生命的脆弱。随着一战接近尾声,这个勇敢淡定的姑娘不仅因为前线的卓越服务获得了国家的勇敢勋章,更用最卓越的成绩,取得了她的博士学位。她得到胡塞尔的邀请,前往另一个大学,担任导师的助教。

助教的生涯,与她超群的智力并不相符,朋友们都觉得她应该有更大更了不起的事业。这一天,她路过法兰克福的主教座堂,恰好遇到一个提着菜篮子的妇女,进入圣堂,跪下做了一个简短的祈祷。这事对埃迪特产生了巨大的冲击,因为她过往的信仰里,只看见人们进会堂或教堂只是为了仪式,而在这里,她亲眼看见有人从繁忙的街市,放下所有,走入空空如也的圣堂,与天主开始一个直接的交谈。这一幕对她的冲击极大,好像她跟天主之间的那层幕布,也被刷地打开了。

不久之后,埃迪特回去哥廷根,因为她在哥廷根大学的同门师兄Adolf Reinach死于战乱,埃迪特专程去拜访他的遗孀。这对夫妇,在研究现象学的时候,皈依了基督新教。起初,埃迪特对于要探访一个新婚不久便失去爱人的女子,颇为不安;令她惊奇的是,在她面前的,不是一个伤心欲绝的妇人,而是一位充满信德与力量的女性。“这是我第一次遇见十字架,经验到它赐予甘心背起它的人的天上力量...这一刻,我的‘不信’,崩塌了,基督的光开始照耀在我身上-是的,在祂十字架奥迹之中的基督,照耀于我。”

1921年的夏天,埃迪特在另一个基督徒同门家居住了数周。一个夜晚,她无意之中,从书架上拿下了圣女大德兰(St Teresa of Avila)的自传。那一晚,她彻夜未眠。“当我合上这本书籍时,我跟自己说,这就是真理。”回想起自己的人生岁月,她写道:“我对真理的渴望,就是我的祈祷。”故事写到这里,你们还记得那个14岁,信誓旦旦说自己再也不会祈祷的小女孩吗?

几个月后,1922年1月1日,埃迪特领受了天主教的洗礼。这一天,耶稣接受了犹太人的割损礼,进入了天主与亚巴郎的盟约。站在圣洗池前的埃迪特披着洁白的头纱,“我从少年时便停止了我的犹太信仰,而此刻,当我回归到天主怀抱,我才再度感受到,我是一个犹太人。”从这一刻开始,埃迪特真正发觉自己属于基督,精神上、血脉上,都属于基督。2月2日,献主节那天,埃迪特领受了坚振圣事。皈依后的埃迪特,启程回到故里,告诉自己的母亲,现在,我是天主教友了。她们的泪水,写满了天主对以色列的许诺与祝福。

故事讲到这,圣女的人生已经过半。可是,我好像还没说,她怎么会叫Teresa呢?孩子们,未完待续。

等等,送你们圣女的这句话:“这一切并非我的计划,这一切都在上主的计划内。我相信也确证,在上主手中,没有偶然;我全部的生命,细枝末节的大事小事,都在天主上智的照顾内。所有的细节,在上主全能的注视中,都有着完整又完美的意义。”

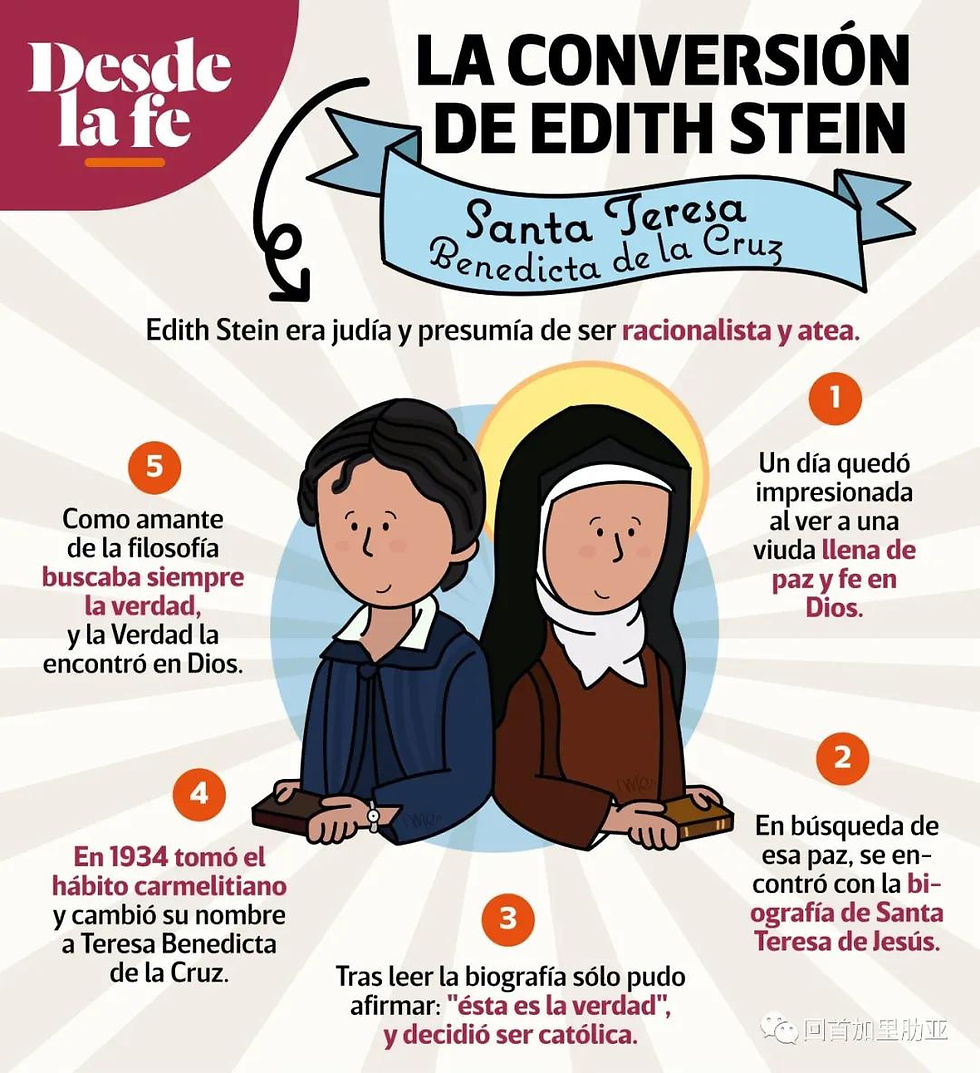

昨天,我们说到埃迪特在“离家求学”16年后,终于又回到了父家。埃迪特的转变,不像圣保禄那般突然和戏剧性,她的皈依更像圣奥斯定(St. Augustine)和圣纽曼(St. Newman),在心灵与大脑的理性斗争中,逐步发生变化。

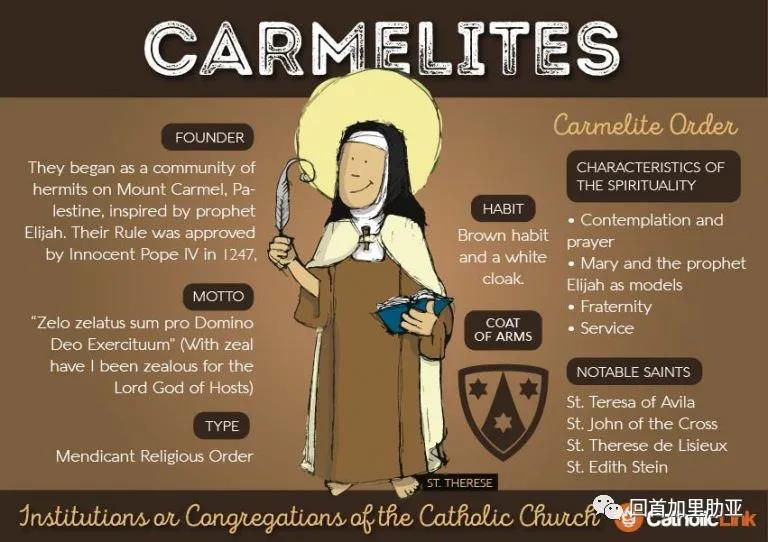

31岁那年,埃迪特领受了天主教会的圣洗圣事。她的内心,迫切地渴望立即加入加尔默罗修会,因为她的灵修楷模圣女大德兰就来自这个修会。但是,神师让她多等一段时间,仔细辨认自己的圣召。于是,埃迪特成为了道明会所辖的一所教师学院的教授。置身于道明会的修女之中,埃迪特也开始了一种类似修道的生活方式。

“在我皈依前后,我一度以为修道生活就是放弃世上的事务,一心一意只关注天上之事。渐渐地,我明白到,这个世界依然对我们存有期待...我相信,一个人越是被天主吸引,越是走近天主,他/她就越会超越自我,也就是说,会更加走进这个世界,把天上的生活带入这个世界。” 明白到这一点之后,埃迪特也将追求学术,视为服务上主的方式,她因此重燃了对学术工作的热情。

受导师博伊荣的修道院院长拉斐尔·瓦尔策(Raphaël Walzer)的鼓励,埃迪特开始密集往返于德国、奥地利、瑞士与法国,进行公开巡演。她的演说主要侧重于基督信仰的女性视角,其中“天主根据天性给予男女的不同圣召”、“基督徒女性的神修”、“女性在国民生计中的重要价值”等等是她尤为喜爱的讲题。除此以外,她还投入了巨大的精力,翻译纽曼枢机(他的故事也非常精彩,我们10月9日会写写他)在成为天主教友之前的书信与日记,并用与现代哲学进行对话的切入点,翻译了托马斯阿奎那的《论真理》(Quaestiones Disputatae de Veritate)。

课题、演讲、学术研究,不论多么繁忙,埃迪特都会走去本笃会的一个修院,在那里度过教会年历中的重大节庆,也从中汲取生活与工作的力量。成为天主教友后的十余年间,埃迪特致力于将学识与信仰完美结合在她的工作与教书之中,她追求的,是如何成为上主的工具。“任何一个走向我的人,我都想带领他们走到天主那里”。

1933年,黑暗笼罩了德国,纳粹政权针对犹太人的打压措施越收越紧,身为犹太人的埃迪特,无法再继续她的教授工作。“人类的活动不再能帮助到我,唯有耶稣基督的苦痛。我切愿与祂共尝这苦痛。”到了这个时候,她的神师们不再阻拦她进入修会。于是,1933年的6月,埃迪特宣发了神贫、贞洁与服从的誓愿,并在这一年的10月14日,最后一次拜访了自己的母亲过后,进入了她心心念念的加尔默罗修会。

尽管她比其他同时间加入修会的初学生年长许多,但是埃迪特早已全身心准备好度奉献生活,仿佛她就是为此而生的一样。你们或许不相信,对于这个学业一路顺遂的女学霸,修会的日子,并非坦途。由于她是修会资历最浅的初学生,不管她在外界是如何富有盛名,进入修会,她仍需要从最小辈起步,需要承担最细小卑微的工作,比如打扫卫生、洗衣做饭、照看全部琐事。她的许多同侪,没有挺过初学生阶段便纷纷离开了,因为加尔默罗修会的会规非常严格,宣愿之后,她们就真正与世界和过往挥别了。

而对于埃迪特来说,进入修会,并不是与世隔绝。她说:“加入加尔默罗修会,并非令到爱着我们的人,失去了我们,而是,为了让他们更加得到我们。因为我们的圣召,是将每一个人,带去上主台前。”

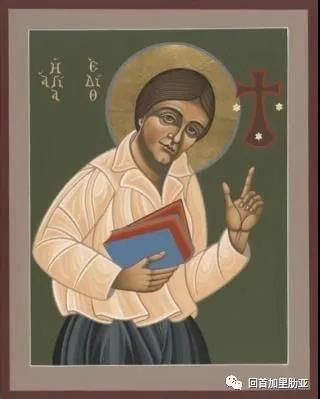

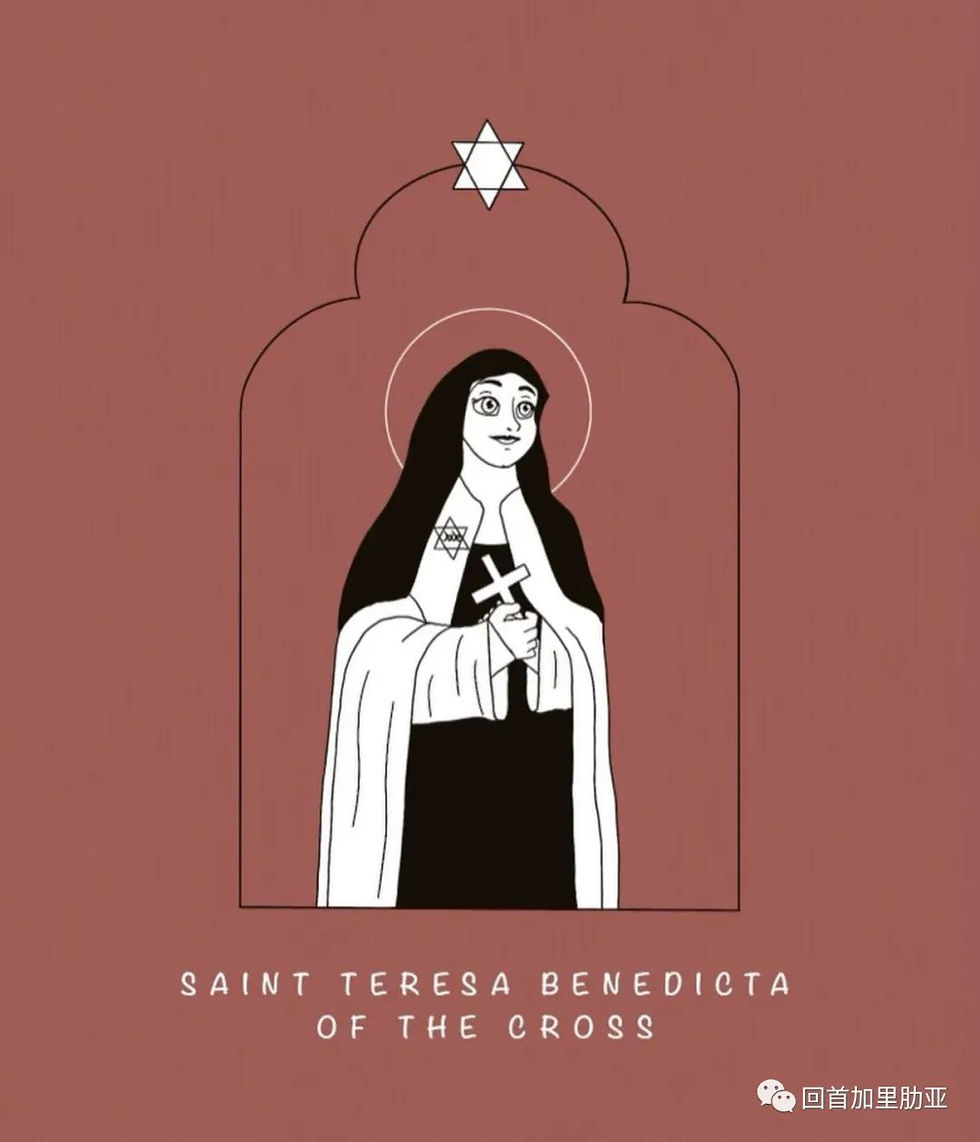

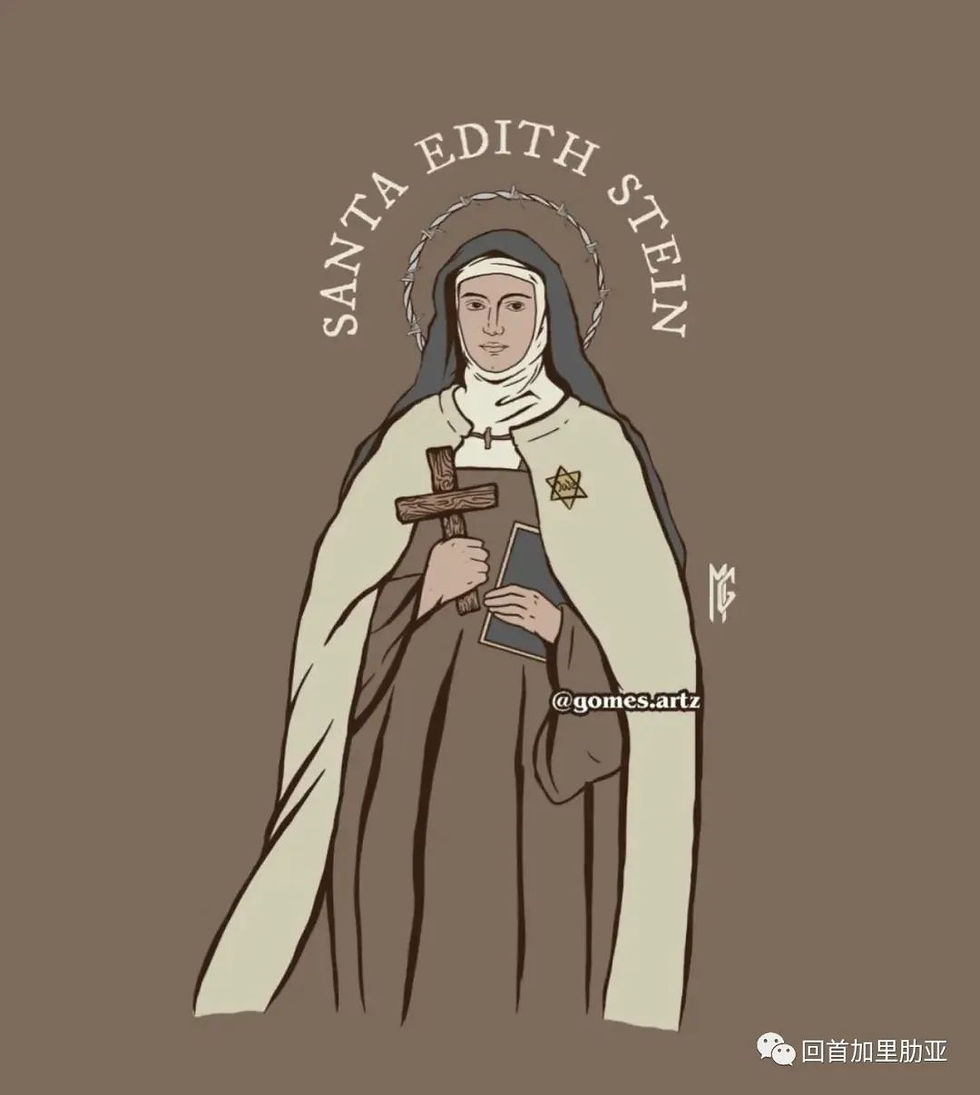

1934年的4月15日,度过了半年洗衣做饭的初学生考验阶段,埃迪特正式宣发了加尔默罗修会的誓愿,她为自己改名为“十字德兰本笃修女(Sister Teresia Benedicta a Cruce)”,为了纪念修会的会祖圣十字若望,也为了向她心中的灵修巨匠大德兰致敬。

宣愿过后,德兰本笃修女获得批准,可以再度从事她的写作与学术研究工作。而天主,也嘉许了她诀别家人的勇毅。不多久,她的胞姐罗莎,也来到科隆,加入了她所在的加尔默罗修会。

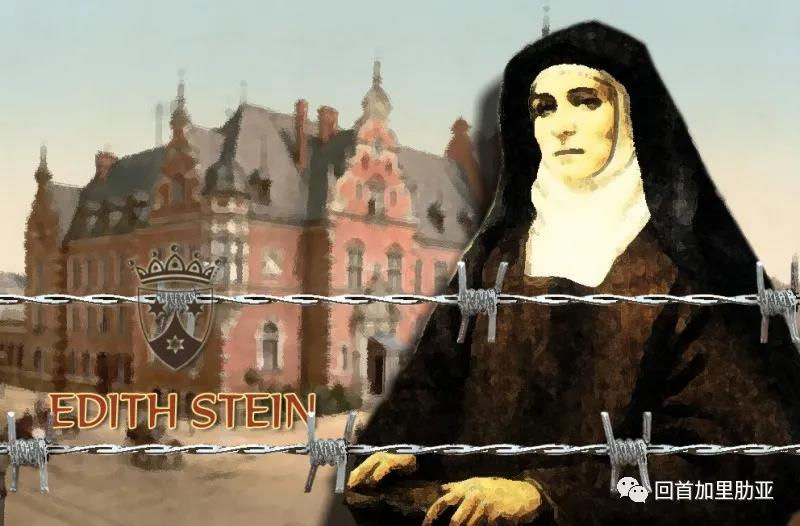

而在外边的世界,黑暗席卷了德国之后,已经向整个欧洲肆虐。1938年11月9日,“水晶之夜”正式揭开了纳粹政权在焚烧、摧毁犹太人的会堂、家园之下,屠杀灭绝犹太人的残暴预谋。到了这个关头,科隆的院长明白,再让两位犹太裔修女住在德国境内的会院,是多么的危险。于是,德兰本笃修女两姐妹,在元旦前夕,被匆匆移转至荷兰埃希特(Echt)的修会会院。

1940年,纳粹铁骑入侵了荷兰,抓捕大批的犹太人,送往“东部的劳动营”。慑于当地天主教会和基督徒团体的力量,纳粹对于荷兰、比利时境内已经受洗成为天主教友或基督徒的犹太人,睁一只眼闭一只眼。看起来,两位犹太修女是暂时安全了。然而,德兰本笃修女的眼里,自己个人的安全,并非让真理向邪恶妥协的交换条件。纳粹政权的暴行,倘若不阻止,便是对它的姑息。她给当时的教宗写了许多信,请求教会对此发声。

1942年七月,荷兰的主教们团结一致,集体发声,谴责抗议虐杀犹太人的暴行,总主教正式发函,天主教会抵制纳粹组织及其政策。这引发了纳粹的疯狂报复,下令抓捕荷兰境内的所有受洗皈依天主教会的犹太人。8月2日这一天,盖世太保冲入加尔默罗的会院,点名要求交出全世界都认识的犹太人埃迪特施泰因,也就是我们的德兰本笃修女。

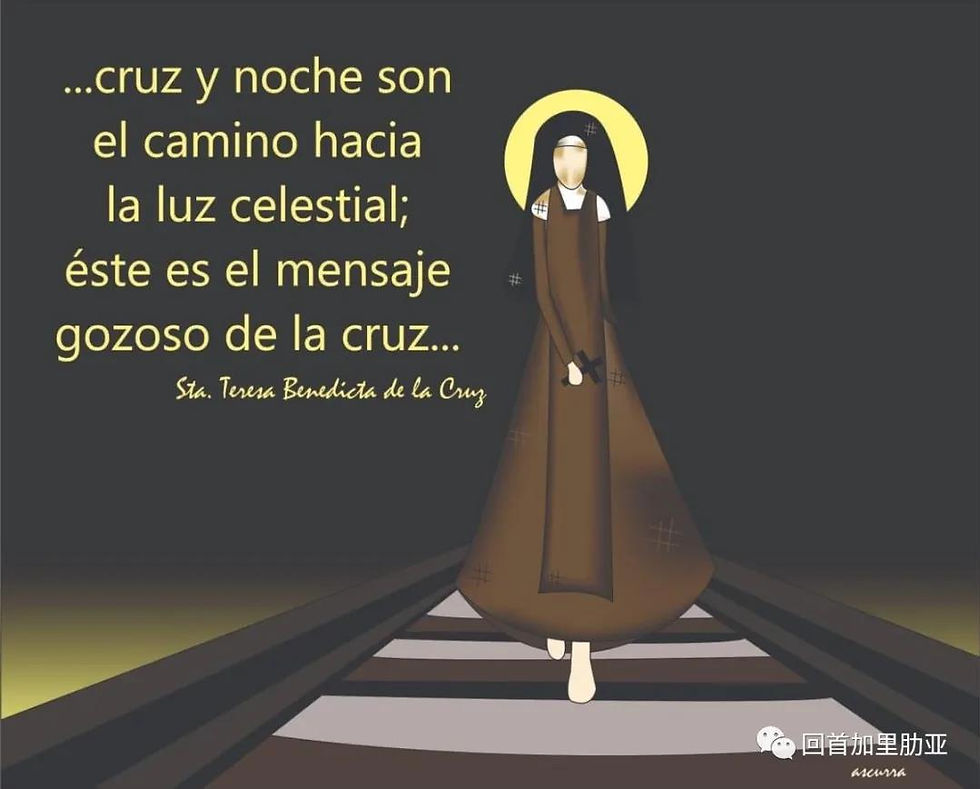

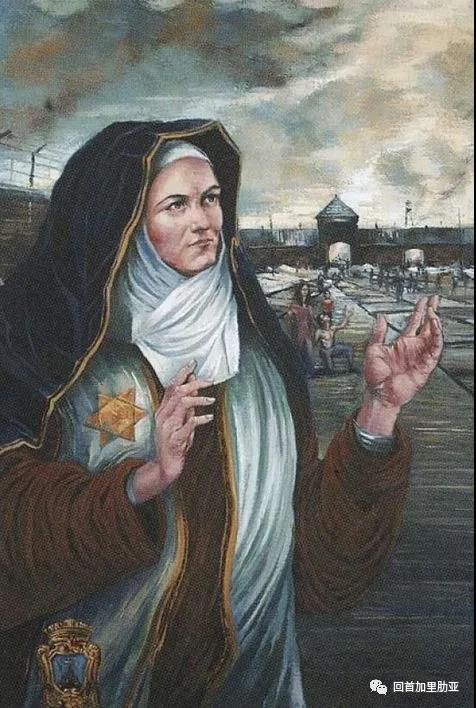

德兰本笃修女无惧地踏上了前往奥斯维辛集中营的列车,像牲口一样被塞在充满着死亡气息的车厢里,与她一起的,有无措的妇女,无辜的孩童。多年后,有幸存者回忆起在中转站遇到修女的景象:被捕的母亲们,早已无心无力甚至连跟自己的孩子说话的力气都没有;德兰本笃修女轻声细语安慰这些母亲,给孩子们冲洗,梳理他们的头发,给他们拥抱,喂他们她所能找到的食物。因为修女那份无法言说的平静,去往集中营的死亡之旅,让人多了平安,少了惧怕。

几天后,他们抵达了奥斯维辛。这一路,她被醉酒的士兵虐打过,也让良心不安的士兵试图冒着生命危险放走过。她平静接受了痛苦,拒绝了逃走的机会。她说,倘若我不能与受苦的同胞分担这个命运,我的生命,某种程度上,已经被摧毁了。8月9日,德兰本笃修女与她的姐姐罗莎一起,被送去了毒气室。

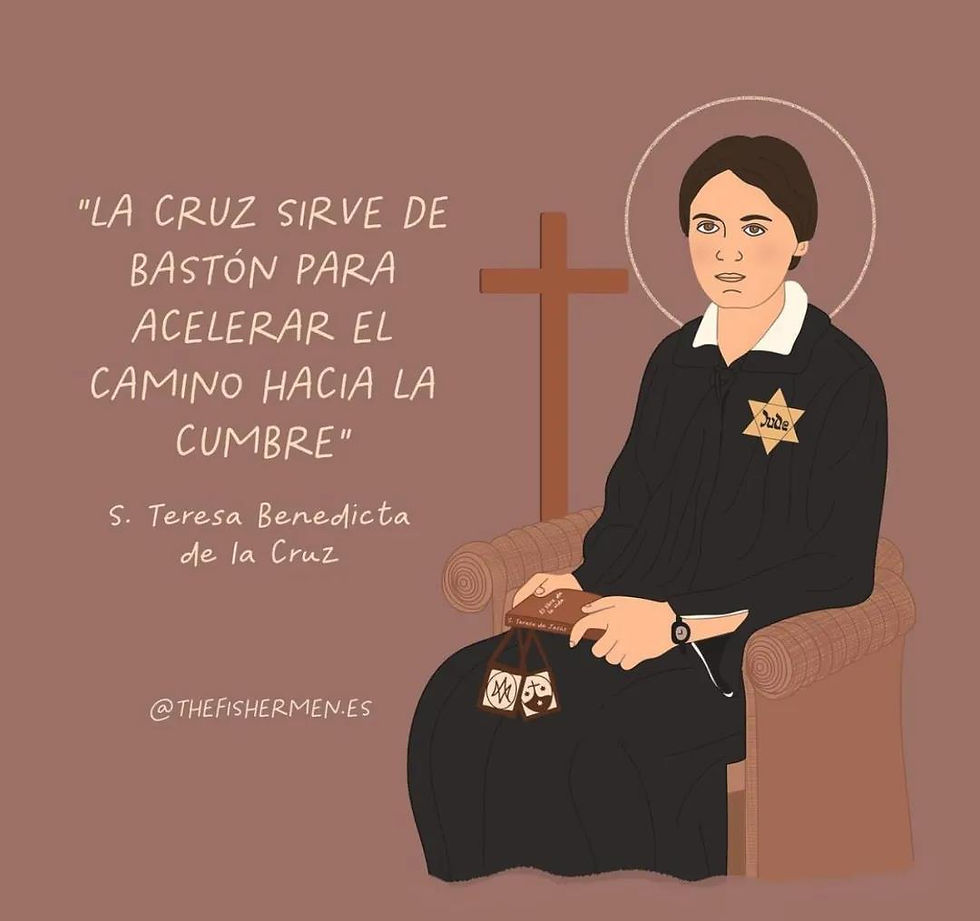

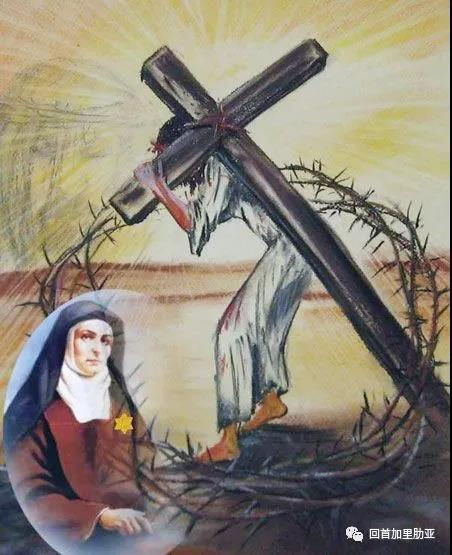

临死前,她在火车站台,遇到了过去的学生,她托学生捎信给院长嬷嬷说,“我们正奔往东方”。是的,她们在50岁这个大好的年华,奔向了日出,奔向了基督。一如不久前她亲手写下的,“人,唯有彻底经验了十字架,才能获知十字架的奥秘。我在明白之后,用全部的身心呼喊,来吧,十字架,我欢迎你,你是我唯一的希望。”

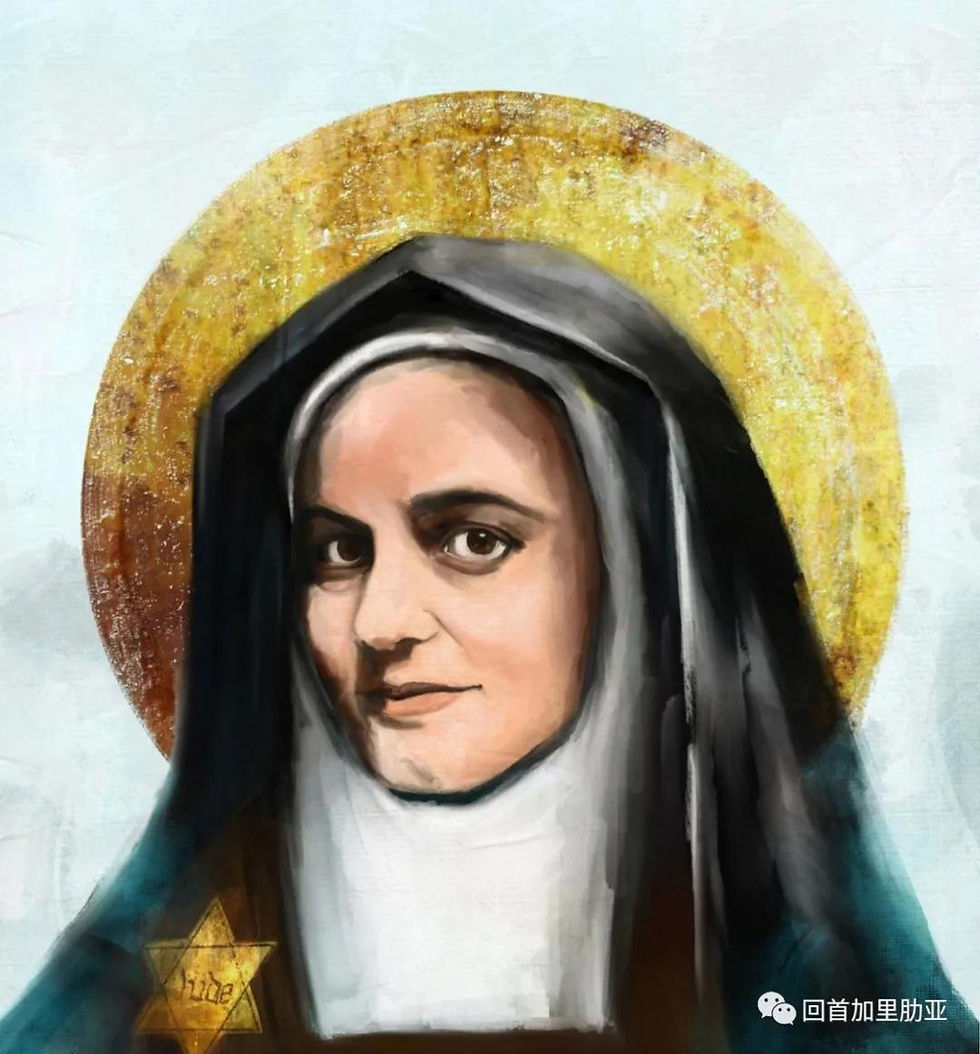

1998年,圣教宗若望保禄二世为这位以犹太人埃迪特的身份出生,以天主教修女十字德兰本笃的身份死去的女性,封圣。教会称她为“以色列的女儿”,感谢她在面对世间的黑暗时,持守着对十字架上被钉的耶稣基督的忠诚,和对她所有受苦的同胞那份爱的忠信。

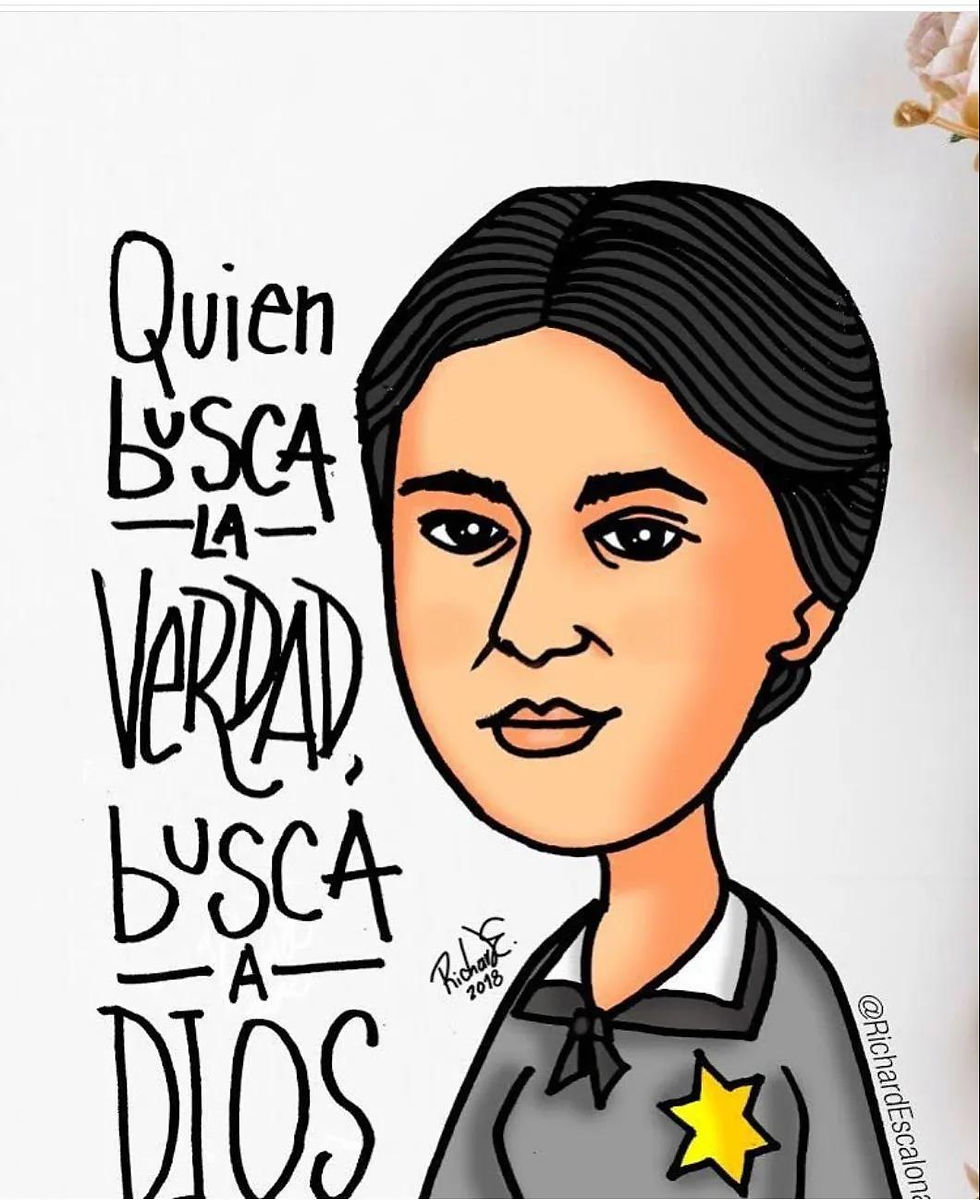

这是为什么,修女的圣像中,一定会佩戴象征着她犹太人身份的大卫星(黄色六芒星)。因为在痛苦中,她没有逃避天主给她的身份,在光荣中,我们也记得她用生命做出的见证。

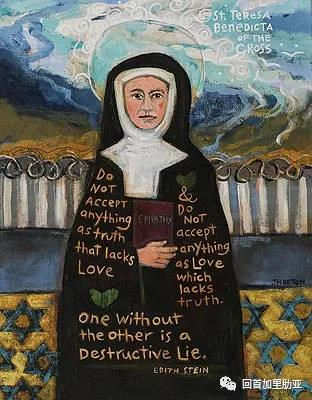

这副圣像,概括了圣女十字德兰本笃的人生:“不要接受任何缺乏爱的真理;也不要接受任何缺乏真理的爱。真理与爱,若没有彼此,就是一个摧毁性的谎言。”

让我们祈求圣女,帮助我们转求上主,追寻真理,实践爱。

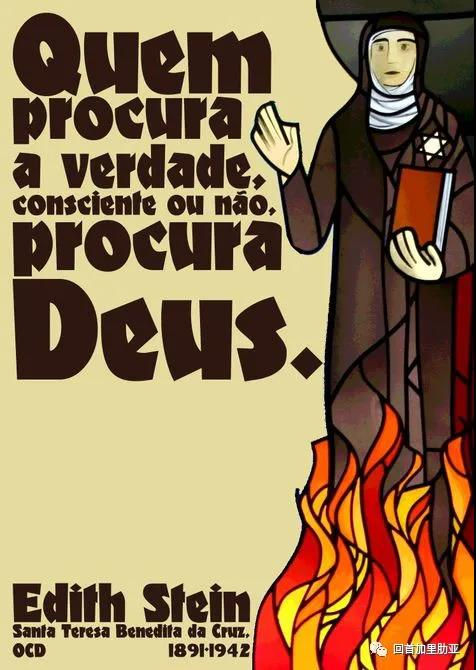

“任何寻找真理的人,

不论他是否意识到,

他都在寻找上主。”

当我们因为十字架而被召叫,

我们便不可能免去这十字架。

玛利亚,

是懂得把柔和与力量结合在一起的

最理想的女性。

只需接受事物原本的样子,

把它放入天主手中, 交给祂就好了。

站在活生生的天主面前, 这就是我们的召叫。

图片资料见图中标识。

We pray for all those who work for God without counting cost.

原创不易,请订阅我们

👉并分享给更多你爱的人们

Comments